1ᵉʳ août 2005, à Alep

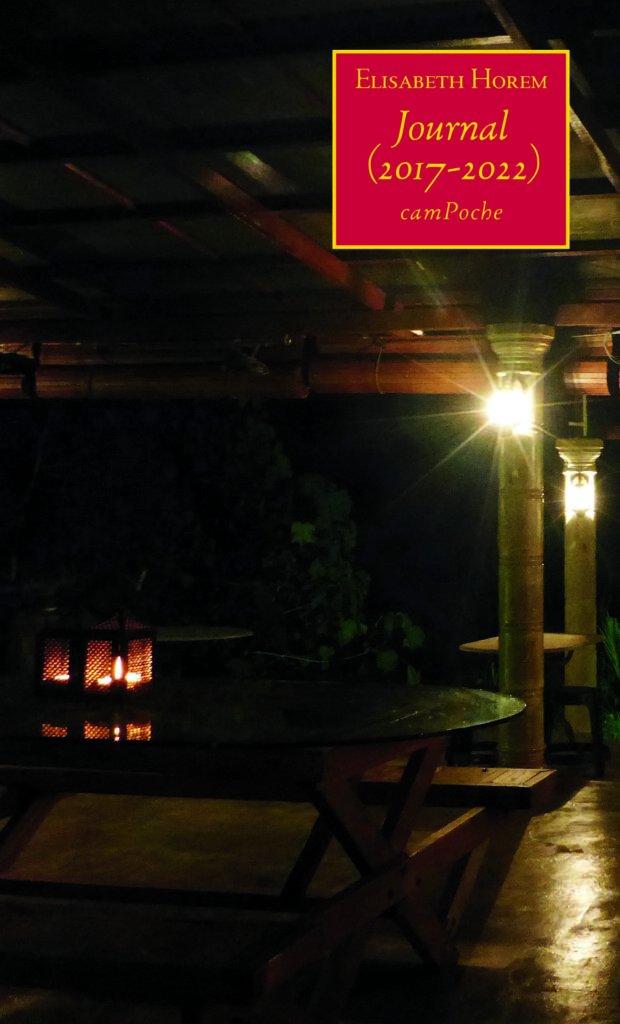

J’écris sur la terrasse de l’hôtel Baron, un vent frais venu tout droit du paradis agite sur la table le bouquet de serviettes en papier et tourne les pages de mon carnet. L’air est lumineux, transparent, porteur des bruits de la rue en bas. Des klaxons proches ou lointains me parviennent, et avec eux des souvenirs d’il y a vingt-cinq ans. Alep est une ville magnifique, elle n’a pas changé, rien ne nous y déçoit. L’intérieur de l’hôtel, haut de plafond, vaste, sombre, les couloirs comme des couloirs d’hôpital ou d’internat et une légère odeur caractéristique, mélange d’humidité et d’un certain produit d’entretien. Ventilateurs au plafond, fauteuils bancals recouverts de Skaï marron. De vieilles affiches dont celle du LONDON – BAGHDAD (huit jours par le train) illustrée de l’arche de Ctésiphon. Dans l’entrée, une publicité ancienne annonce sur fond de miroir que l’hôtel Baron est « le seul hôtel de 1ʳᵉ classe à Alep ». (Feu de tout bois I, p. 587)

3 août 2005, près de Silifke

J’ai pris une série de photos en noir et blanc de l’hôtel Baron : la grande salle du restaurant, vide, sombre, la lumière venue des fenêtres sur les nappes blanches ; le portrait de Hafez al-Assad entre deux lampes, comme sur un autel ; le vieux serveur qui travaille au Baron depuis quarante-cinq ans (cette photo m’a valu un baisemain respectueux mais tout de même ardent); le grand escalier; le bar; la salle de télévision. On nous avait donné la chambre 203 dont on nous a dit que c’était celle d’Agatha Christie. Le soir, dîner avec les T. sur notre terrasse où une table avait été dressée pour nous. Le grand plat de kebbeh à la cerise a ravi nos invités, qui sont des connaisseurs. Le lendemain matin nous partions accompagnés des bénédictions de l’équipe du Baron, en particulier de monsieur Walid qui travaille là depuis quarante-cinq ans lui aussi et ne semble pas remplir de fonction particulière sinon celle de se promener dans l’entrée, de souhaiter la bienvenue aux gens et de rendre toutes sortes de services comme, par exemple, de veiller à ce qu’on lave notre voiture garée sous les arbres et souillée de fientes. (idem p.589)

14 octobre 2005, à Alep

Hier soir, pas une place sur la terrasse et le bar était une vraie ruche à cause de la présence d’une équipe de télévision anglaise et d’un groupe d’archéologues. Des grappes d’Italiens buvaient debout en parlant fort, on se serait cru en Italie devant un bar branché. Cette agitation ne nous a pas empêchés de nous faire servir comme des princes sur la terrasse latérale. J’ai aimé ces deux jours à Alep, dans cet hôtel dédaignant les étoiles avec une fierté tout aristocratique. La famille Mazloumian le dirige depuis 1911 et a su résister aux modes et aux séductions de la modernité. Cela me rappelle ce personnage de la Recherche à qui l’on demandait où il trouvait ses chapeaux et qui répondait: « Je ne les trouve pas, je les garde. » (idem, p.609)

5 juin 2006, à Alep

Neuf heures du matin, sur la terrasse de l’hôtel Baron. Le grand thermomètre ancien qui fait de la publicité pour les encres Stephens et dont la référence des 48 °C est « Le Sénégal » marquait hier soir encore 40 °C, soit trois degrés de plus que «Chaleur humaine » (l’autre référence). Monsieur Walid rôde, un peu désœuvré, dissuadé par mon air occupé, penchée que je suis sur mes feuilles. […] À l’hôtel Baron nous occupons maintenant la suite 213 (celle où a dormi Hafez al-Assad). Une seconde pièce n’est pas de trop pour entreposer et réorganiser nos nombreux bagages. Dès notre arrivée monsieur Walid nous a conduits chez un garagiste de sa connaissance qui a remis en état notre climatisation puis nous a offert du café dans un bureau inondé de lumière blanche, où nous étions assis dans des fauteuils de Skaï protégés par une fine pellicule de plastique froissée, grise de poussière. (idem, p. 722-724)

20 février 2008, à Alep

Une fois encore j’écris sur le papier à en-tête de l’hôtel Baron, mais cette fois-ci c’est l’hiver et je n’écris pas sur la terrasse baignée d’un vent délicieux comme la dernière fois que nous y étions, il y a un an et huit mois, convaincus que nous ne reviendrions pas de sitôt à Alep. […] Vers cinq heures nous entrions à Alep dont l’aspect austère nous a frappés, avec ses maisons hautes, sombres, ses rues peu souriantes, ses femmes en noir voilées jusqu’aux yeux. Dans la lumière de ce soir d’hiver, l’hôtel Baron paraissait funèbre. Le hall est mal éclairé, on se dit que cet hôtel aurait tout de même besoin d’être rénové. Et puis on passe la tête par la porte du bar, le barman est toujours là, rien n’a changé et voici qu’une fois de plus le charme opère. On monte les grosses marches de pierre, on nous a donné la suite dite présidentielle (n°212- 213), le carrelage de la salle de bains est vétuste, taché en profondeur, et les carreaux de faïence blancs sont démodés, mais l’armoire à glace, la coiffeuse à dessus de marbre, les rideaux de quatre, cinq mètres de hauteur sont bruissants de fantômes. Les radiateurs fonctionnent, l’eau de la douche est chaude, qu’irait-on chercher ailleurs? Nous avons bu de l’arak en compagnie de monsieur Walid (qui, lui, plusieurs fois hadji, buvait un Coca). Il y a pas mal de monde en ce moment, il semble que les touristes soient de retour – du moins le genre de touristes qui fréquentent le Baron. Peut-être qu’après les chocs du 11 septembre 2001 et de la guerre en Irak les gens se sont lassés d’avoir peur. Ils auraient bien raison. (Feu de tout bois II, p. 57, 61)

29 mai 2008, à Alep

Je retrouve le plaisir raffiné d’écrire sur la terrasse de l’hôtel Baron. C’est le milieu de la matinée, l’employée arménienne est venue houspiller l’homme à tout faire pour qu’il nettoie comme il faut la table que j’ai fait sortir, et elle se plaint de la poussière du chantier voisin (on est en train de restaurer la façade d’un immeuble de l’autre côté de la rue). M. est parti tôt, j’ai déjeuné seule sous le regard de Hafez al-Assad. Le vieux serveur du matin m’a gratifiée d’un baiser sonore sur le dos de la main. Armé d’un tuyau d’arrosage et d’une raclette en caoutchouc l’homme à tout faire lave les terrasses à grande eau, le pantalon retroussé, les pieds mouillés dans les savates de plastique. À chaque fois que nous venons au Baron je me demande si nous retrouverons tous ces gens à leur poste, et à chaque fois je m’étonne de trouver l’hôtel et son équipe inchangés. Un jour tout cela disparaîtra. En attendant, nous nous laissons griser par l’atmosphère du lieu et nous jouissons de la suite dite présidentielle (212-213) qu’on nous donne désormais systématiquement. Venus cette fois-ci avec chauffeur et drapeau suisse au vent, nous nous en sentons un peu plus dignes. Je constate avec satisfaction que la salle de bains n’a pas été rénovée, qu’il y a toujours les mêmes taches sur le sol et que les traces noirâtres n’ont pas disparu au-dessus des radiateurs. Certains abat-jour, dans la salle à manger, sont toujours de guingois. Le vieux fil électrique qui parcourt la moitié du plafond continue à alimenter le même ventilateur jauni. Les carrelages démodés sont toujours en place (brun, beige, noir et gris) et la chambre 17 reste fermée, servant de débarras. La peinture laquée donne aux couloirs quelque chose d’un hôpital ou d’un internat, un genre de peinture qu’on n’utilise plus maintenant – et dans la surface laquée et légèrement grumeleuse luit le reflet des lampes jaunes, trop faibles, trop hautes, sur les plafonds à six mètres du sol. Me parviennent la rumeur de la rue Baron, le bruit d’un Kärcher, des bouts de conversations en arabe ou en anglais entre monsieur Walid, l’employée arménienne et quelques clients. (idem, pp. 91-92)

1er février 2009

[…] Le lendemain matin à onze heures nous arrivions à l’hôtel Baron, quatre heures de trajet en roulant tranquillement. Notre suite nous attendait, où j’ai l’impression d’être chez moi, tout nous est maintenant si familier, jusqu’aux caprices de la serrure. (idem, p. 165)

4 novembre 2009, à Alep

Une matinée libre à l’hôtel Baron. Seule. Je viens de prendre mon petit déjeuner sous le portrait de Hafez al-Assad accroché entre deux appliques avec, au premier plan, les lustres aux abat-jour jaunis, tableau qui vient maintenant se superposer à la photo que j’en avais prise, de telle sorte que j’ai l’impression de me trouver moi-même dans une photo ou dans un film. Le vieux serveur qui me faisait le baisemain quand je venais prendre mon petit déjeuner il y a encore deux ou trois ans a été remplacé par un jeune homme appliqué et peu causant. Il fait gris et frais, les ventilateurs devenus inutiles sont tournés le nez contre le mur. Tout à l’heure un homme lavait le carrelage du hall à grande eau, comme on le fait ici, savates en plastique et pantalon retroussé, ce qui ajoutait encore à l’impression de froid et d’humidité. L’automne est arrivé. Des oiseaux se chamaillent dans les arbres – ces mêmes oiseaux qui fientent sur notre voiture garée juste au-dessous. Aboiements des molosses de l’hôtel. Voix mélodieuse de l’employée arménienne, incompréhensible comme un ramage d’oiseau. De légers bruits de vaisselle et de couverts entrechoqués par le serveur qui s’affaire dans le silence, comme pour les préparatifs d’une messe – et je me demande depuis combien de temps je n’ai pas assisté à une messe qui ne soit pas d’enterrement. (idem, pp. 245-246)