J’ai écrit une esquisse d’après une photo que j’avais prise d’une maison dans une rue de Tbilissi. Le processus est presque toujours le même. L’image est d’abord figée – le cliché de départ – et tout à coup la chose se produit : voici que (comme ici à Prague) des noix tombent sur le trottoir et aussi de l’autre côté du mur, dans la cour de cette maison géorgienne où des gens habitent et mènent en ce moment leur vie quotidienne dont je ne sais rien, loin se douter que je suis en train de regarder la photo de leur maison. On voit sur cette photo une femme de dos, portant un sac à provisions, et voici qu’une bonne est en train de monter la rue avec son cabas et que des lumières s’allument ; un peu de jour se reflète dans un miroir, la lueur d’une lampe à pétrole tombe sur la feutrine verte où l’on joue aux cartes et se prend dans le cristal taillé des carafes à liqueur. Un petit noyau d’histoire est né, qui existe bel et bien et qu’on ne peut plus ignorer. Il me semble que c’est par des notations de ce genre qu’on approche l’inexprimable dont parlait Proust ; que dans tous les romans qu’on pourrait écrire, on a toujours le besoin récurrent et jamais satisfait de chercher à faire entendre le bruit mat d’une noix qui tombe sur sol. (Feu de tout bois, I, p. 129)

La photo encadrée est posée de biais sur le buffet, on y voit la mère assise comme maintenant derrière la petite table qui tient lieu de bureau près de la fenêtre. Sur la photo elle a les deux mains abandonnées sur un grand livre ouvert devant elle, elle se tient très droite, les cheveux strictement tirés vers un invisible chignon, le cou dissimulé par un col montant, elle sourit légèrement. Marcelle est debout près d’elle, jeune fille maigre à l’air

soucieux – elle n’est pas très jolie sur cette photo, il faut bien le reconnaître –, la main gauche appuyée sur la table, la manche un peu courte laissant voir une grosse montre à son poignet, celle-là même qu’elle porte encore tandis qu’elle relit la dernière carte de Maurice, presque quatre ans plus tard. (La Mer des Ténèbres, p. 268)

Octavie, vieille, était courbée, cassée d’avoir désherbé, biné la terre des plates-bandes, des potagers (elle avait aussi vendu des graines et des boutures sur les marchés après avoir été longtemps domestique), mais sur cette photo sépia, dans sa robe couleur chocolat (peut-être du gris ou quelque autre couleur soutenue) rehaussée de dentelle blanche au col et aux poignets, avec son bouquet de mariée qu’elle tient comme un manchon autour duquel voltigeraient des papillons blancs, elle est très belle et n’a que dix-sept ans. Les femmes, vaut mieux courir après que de les ramasser, disait son mari qui en avait vingt-sept, le crâne déjà dégarni sur leur photo de mariage. Trois ans plus tard il lui fait arracher toutes les dents, car un dentier évite bien des frais par la suite, mais quand il en parle à Madame, de ce dentier qu’il va faire faire pour sa jeune femme de vingt ans, Madame ne trouve pas l’idée bonne, mais pas du tout, si jeune et des fausses dents quel dommage, voyons Élie, y pensez-vous ? Si bien qu’Élie renonce immédiatement à commander ce dentier pour Arsène puisque Madame est contre, les dents sont déjà arrachées, ma foi tant pis, malgré elle Madame vient de lui souffler la meilleure solution qui lui évitera même les frais d’un dentier. À vingt ans, condamnée désormais aux soupes et aux purées, elle a déjà les joues creuses, aspirées par ses mâchoires vides. Ensuite, l’habitude puis le grand âge venus, personne ne songera plus à s’en étonner. On l’appelait Arsène, le nom d’Octavie n’a figuré que sur ses papiers et sur sa tombe, mais pour Monsieur et Madame elle n’était ni l’un ni l’autre, seulement Marie, comme toutes leurs bonnes, avant et après elle. (La Mer des Ténèbres, pp. 225-226)

Au moment de leur mariage il était déjà atteint de cette maladie qu’on lui avait cachée à elle, attendant le lendemain des noces pour lui révéler que cet homme jeune qu’elle venait d’épouser, cet inconnu, était condamné, et qu’en attendant qu’il meure ce serait à elle, sa jeune femme, de subvenir seule aux besoins du ménage et de continuer à se rendre tous les jours au laboratoire où on la payait pour consigner dans des registres des résultats d’analyse. J’ai retrouvé une photo de ce laboratoire : des femmes en blouse blanche posant debout devant des éprouvettes et au milieu d’elles un homme plus âgé et barbu qui lui ne porte pas de blouse et dont on verrait bien le visage en effigie sur des billets de banque. Elle seule est restée assise, elle n’a pas levé les yeux de son registre pour regarder l’appareil, comme si tout cela ne la concernait pas. (La Mer des Ténèbres, p. 213)

Tous les dimanches, en saison, elle travaille au guichet du club de tennis. Elle encaisse le prix des illets d’entrée, elle vend des abonnements et des cartes postales. Elle se charge de trouver des partenaires aux joueurs venus seuls et il lui arrive ainsi d’encourager sans le savoir des idylles naissantes. L’une des cartes postales qu’elle vend montre des voitures garées devant l’entrée d’un élégant bâtiment à l’architecture légère, aux fines balustrades blanches. Au centre de la façade est écrit : OLYMPIC TENNIS CLUB. Des drapeaux français et anglais flottent sur le toit, les messieurs qui posent sur les marches portent des vestes sombres par-dessus leur tenue blanche. Des chauffeurs se tiennent près des voitures et regardent eux aussi le photographe. Au premier plan se détache l’herbe clairsemée d’un terrain sableux (tout près de là il y a des dunes où bien des années après la guerre des mines continueraient d’exploser, réveillées par des promeneurs imprudents). clairsemée d’un terrain sableux (tout près de là il y a des dunes où bien des années après la guerre des mines continueraient d’exploser, réveillées par des promeneurs imprudents). (La Mer des Ténèbres, p. 230)

César est assis dans un fauteuil, le regard au plafond. Il a croisé les jambes, et seuls sont mobiles ses orteils qui jouent dans les sandales. Il porte un short blanc et une chemisette blanche qui tranchent sur le fond plutôt sombre de la pièce. C’est un jour de congé. Près de sa tête, il y a un poste de radio comme on en faisait à l’époque, en bois luisant, aux angles arrondis et tendu d’étoffe sur le devant, presque un meuble. C’est l’heure des informations, ce qui explique cette immobilité de César et sa tête renversée en arrière : il tend l’oreille aux rumeurs venues d’ailleurs à travers les espaces sillonnés d’ondes. Paris. Bruxelles. Londres. Hilversum. Moscou. Au premier plan, sur une table basse, luit le maillechort d’une théière. On y voit encore des journaux, un cendrier et un paquet de cigarettes, un bol où est fichée une pince à sucre. Deux tasses. L’autre fauteuil est vide. César a le visage sérieux sur la photo, mais dans sa pose tout montre qu’il est détendu, heureux même. Peut-être vient-il de bâiller et de s’étirer en allongeant les jambes loin devant lui avant de les croiser. Dans la théière le thé est froid et les deux tasses sont vides. Le léger désordre sur la table dit que le boy a congé, qu’ils sont seuls dans la maison ce matin-là et qu’il règne entre eux l’intimité paresseuse des couples heureux.

Un document humoristique établissait que j’avais pénétré dans l’hémisphère austral, par quoi je méritais désormais le titre de Citoyen des Districts Équatoriaux, fait et Délivré en nos Domaines Équatoriaux et enregistré au Rôle des Grands Navigateurs (suivent la signature d’un Protonotaire Général et en bas à droite celle de l’illustrateur, Hervé quelque chose, le nom de famille est illisible). Le tout est imprimé sur une feuille de papier fort bordée d’une frise bleu nuit où nagent entre les étoiles des lions, des girafes, des éléphants, certificat dérisoire d’abord précieusement conservé puis devenu indifférent et fourré sans égard avec de vieilles photos pêle-mêle, dans une boîte à chaussures qui sentait le moisi. (La Mer des Ténèbres, pp. 202-203)

Aucun souvenir mais quelques photos, au dos desquelles on a noté des noms, des dates, d’une écriture penchée, pointue – plus personne n’écrit ainsi, fini les doigts violets, les pleins et les déliés. Celle-ci, par exemple, d’une jeune femme tenant par la main une petite fille sur un pont orné d’une arche en ciment, et au-dessus d’elles un ciel blanc, rayé de fils électriques à peine visibles (mais dont l’existence est confirmée par la présence peu après le pont d’un poteau électrique que viennent de dépasser des cyclistes – on les aperçoit de dos, s’éloignant sur la route).

Au verso quelqu’un a écrit : Pont du Djoué. La petite fille porte un chapeau de paille et des sandales, elle est en petite culotte, elle a deux ans. C’est moi. (La Mer des Ténèbres, p. 202)

Il fait chaud, et pour se rafraîchir ils sont entrés dans l’eau qui leur arrive presque à l’ourlet du short. Ils se tiennent nu-tête sous le ciel encore blanc et ils fument, immobiles sur leur reflet moucheté de pétales jaunes. Il n’y a pas de vent et leurs paroles montent tout droit dans l’air. Des fleurs couleur de bouton d’or tombent des arbres et se posent sur la surface de l’eau. Le temps est couvert, humide. La berge, me semble-t-il, est boueuse et grasse. Je vois, derrière eux, un enchevêtrement de racines sorties du sol, comme si, pris de répulsion pour la terre qui les porte, les arbres cherchaient à s’en arracher et à la fuir. C’est le seul élément violent de ce tableau. (Congo-Océan, p. 96)

Que se disait-il donc ce jour-là et tous les autres jours, autour des tables du Cercle? De quoi pouvait bien parler Pierre avec ses voisins – Pierre dont le visage, je regrette de le dire, n’a pas plus de caractère que les autres? Au fil des années, les personnes changeaient, les anciens finissaient par partir, des nouveaux faisaient leur entrée, rendus plus bavards que de coutume par le désir de se faire accepter, puis à leur tour ils devenaient des habitués. Là comme ailleurs, la roue tournait. Mais si les visages changeaient, les conversations, elles, restaient les mêmes, conférant à tous ces mots sans importance une pérennité que n’avaient pas les personnes, éphémères et interchangeables. C’étaient les mêmes potins, les mêmes plaisanteries, les mêmes rivalités. On parlait d’avancement, d’intrigues de bureau et d’engueulades avec son chef, d’ennuis de carburateur ou d’histoires de boys qui buvaient l’eau de Cologne quand on avait le dos tourné. Comme on était loin de toute oreille féminine, on parlait aussi un peu de fesse, mais pas tellement. Plutôt pour sacrifier à un vieil usage, et d’ailleurs c’étaient toujours les mêmes qui attaquaient le sujet, un ou deux, jamais trois. Mais le fond de ces conversations, leur véritable matière, c’étaient les vieux rêves qui tournoyaient au-dessus d’eux avec la fumée de leurs cigarettes, bleutés, fragiles et tenaces comme elle. Ces rêves venaient souvent de leur lointaine enfance, hérités peut-être d’un grand-père en mal d’aventures ou nés d’une gravure dans un livre d’images. Ils avaient précédé leur départ pour ces latitudes équatoriales et survivraient à leur retour. Et plus le temps passerait, décolorant peu à peu la réalité de ce séjour, plus leurs souvenirs de la Galibie se mettraient à ressembler aux rêves qu’ils avaient avant d’y partir. Puis l’imaginaire finirait par gommer le réel incertain des années passées à Santa Luzia et il régnerait seul sur leur mémoire désertée. Tout ce qu’on entendait autour des tables du Cercle n’était que le reflet de ces rêves (et ici, à Port-Moguer, les conversations que j’écoute au comptoir du Galibien ou du Cabestan ne sont, dans leur fond, pas vraiment différentes). On rêvait de chasse à l’éléphant et de fortune vite acquise. On échafaudait des projets sans lendemain auxquels on croyait, et même Pierre le circonspect se laissait gagner comme les autres par la fièvre d’entreprendre.

On rêvait de chasse à l’éléphant et de fortune vite acquise. On échafaudait des projets sans lendemain auxquels on croyait, et même Pierre le circonspect se laissait gagner comme les autres par la fièvre d’entreprendre. Il avait voulu se lancer dans l’élevage de poules pondeuses, mais elles moururent toutes de la maladie du sommeil, elles étaient comme ivres et n’avaient plus la force de lever une patte. Il eut l’idée d’aller vendre du riz, de l’huile et des dames-jeannes dans les villages; de

faire du porte-à-porte avec sa voiture et une balance pour écouler un stock quotidien de poisson frais; de monter un service de taxi bon marché pour les indigènes, seul d’abord avec la Chenard et par la suite en employant un chauffeur galibien (mais pour le transport des personnes, il fallait des freins réglementaires, c’est-à-dire hydrauliques, et la Chenard avait des freins à câble); d’acheter un remorqueur et de descendre des trains de bois le long du Banagoué pour l’Equatorial Forest Company ; de s’improviser réparateur de tout et de n’importe quoi: automobiles, postes de radio, machines à écrire… (Congo-Océan, p. 36)

L e travail de César resta toujours un mystère pour Irène. C’était sans doute un homme de pelle et de pioche. Une sorte de chef de chantier peut-être, mais sûrement autre chose aussi qu’elle ne savait pas. À ce qu’on disait, il n’hésitait jamais à mettre lui-même la main à l’ouvrage. Je peux m’imaginer qu’Hélène a vu une photo de lui, prise un jour sur un chantier, et peut-être l’a-t-elle utilisée quelque temps comme marque-page. Puis elle l’aura laissée s’égarer, car elle ne connaît

pas cet homme descendu au fond d’une tranchée et qui se penche sur un appareil, une espèce de batterie me semble-t-il. Le soleil est déjà bas, chaque motte se dessine avec une netteté presque irritante, mais on sent que l’air brûle encore. Les bords de la fosse ont tendance à s’ébouler et un peu de terre roule vers le fond. L’homme porte un casque, il a ouvert sa chemisette et il fume une cigarette tout en se penchant pour tâter quelque chose au bas de l’appareil. La lumière rasante creuse ses joues maigres sur lesquelles coulent des filets de sueur.

Deux ouvriers indigènes travaillent avec lui. L’un est presque couché au fond du trou, on ne voit que sa tête, et l’autre se tient debout sur le bord de la fosse. Près de son pied nu, couleur de terre, une bouteille a roulé. Le verre en est brûlant, on ne pourrait pas la saisir, et la vue de cette bouteille vide que le soleil frappe me fait penser à la soif qui tourmente César. Il n’y a ni eau ni végétation aux alentours de ce chantier infernal : de la terre, de la caillasse – et le soleil. Nous sommes ici dans un monde impitoyable aux faibles, un monde de muscles bandés, de sueur salée, de paroles rares. Un monde d’hommes. (Congo-Océan, p. 99)

Il y a la sieste aussi, pendant les heures trop chaudes qu’il passe sur un lit de fer, entre des murs de terre séchée. Il n’a gardé sur lui qu’un slip de coton blanc ; il a rangé sous le lit ses sandales croûtées par la terre du chantier. La pièce est sombre. Au fond, une ouverture donne sur une autre pièce beaucoup plus claire, car une lumière éblouissante y entre malgré, devant la fenêtre, un petit bout de tissu qui s’effiloche au vent chaud. On a posé sur le sol une gargoulette où l’eau fraîchit. Il n’y a rien d’autre dans la pièce que cette poterie sur un sol de terre battue, entre des murs de terre eux aussi, et je trouve de la beauté à ce dénuement. César a dû faire un mouvement, et sur son corps allongé se déploie un fantôme blanc, comme un rêve qui danserait au-dessus de lui, un double insomniaque et vigilant.

Mais ce n’est qu’un effet de lumière sur une photo ratée. (Congo-Océan, p.102)

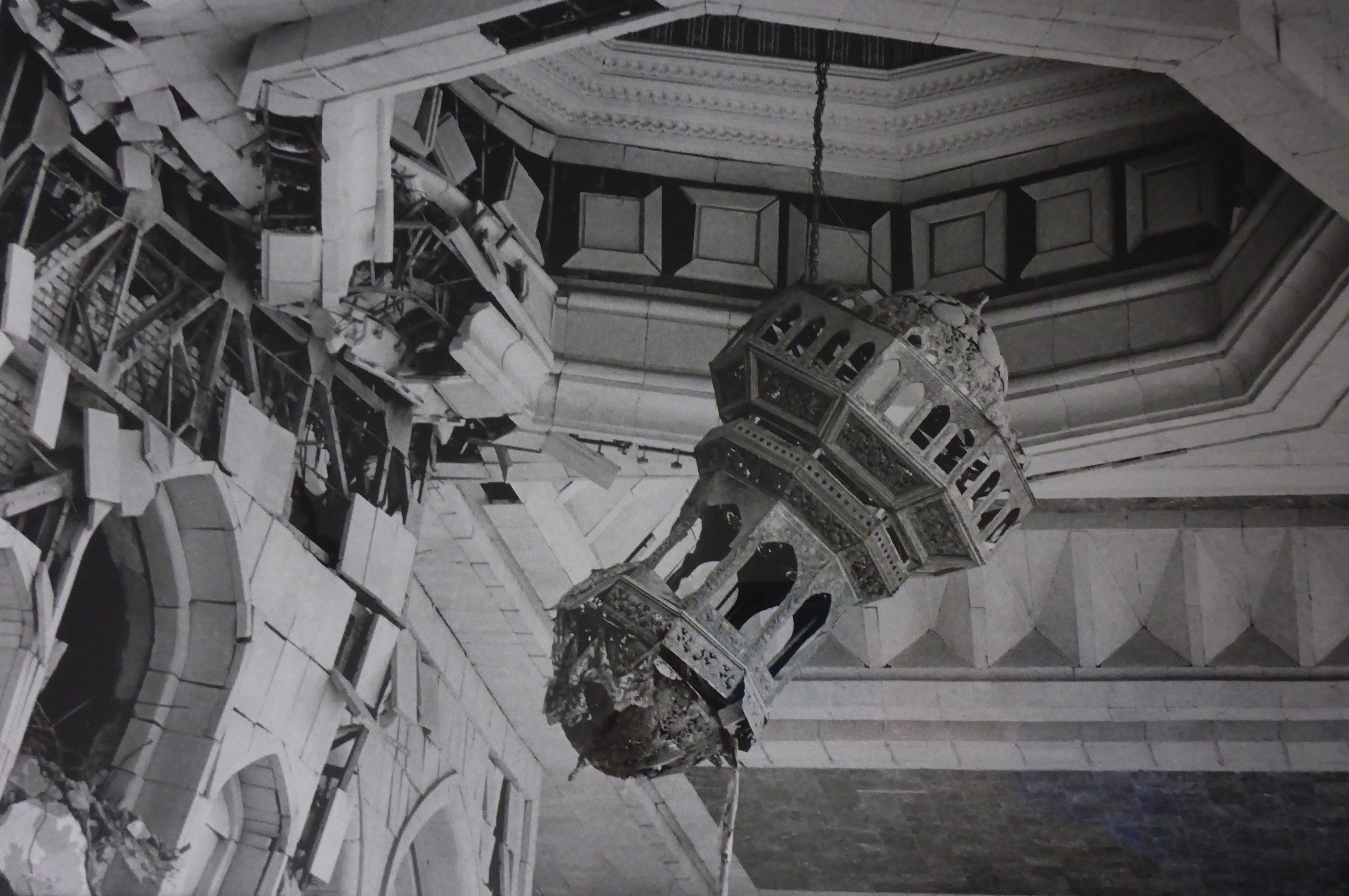

De l’autre côté, à travers l’une des immenses fenêtres une énorme lanterne pend, à moitié arrachée, se balançant doucement dans la brise… Ils sont ressortis par un autre endroit pour passer sous cette lanterne dont elle a pris une photo. (La lanterne oblique sera au centre de l’image. Sur la partie droite on verra la coupole et le plafond ornés de frises, intacts. Sur la partie gauche on verra le mur démoli, poussé vers l’extérieur par le souffle de l’explosion comme par un coup de poing monstrueux qu’un géant fou furieux aurait donné contre le mur. Du contraste entre ces deux parties, l’une intacte et l’autre dévastée, de part et d’autre de cette grande lanterne qui pend, de travers, et qui doit bien faire trois mètres de haut, naîtra l’impression d’un monde déséquilibré, insolite et désormais peu fiable.) (« Promenade un jour de congé », dans Un jardin à Bagdad, pp. 320-321)

Elle a gardé soigneusement tous ses bouts d’essai : visages d’hommes, regards de femmes, morceaux de paysages, bribes de monuments, fragments d’objets. Comme une petite fille sage qui s’occupe toute seule un jour de pluie avec de la colle et des ciseaux, elle en fait un tableau où l’on pourrait lire un pan de sa vie. Elle assemble des éclats d’histoires, des débris de lieux, des personnages incomplets, réunis autant par le hasard que par son intention, et il lui vient à l’idée que ces collages s’apparentent fort à l’écriture d’un roman. (Shrapnels, pp. 137-138)

L’un de leurs hommes est monté là-haut, il fume en regardant les environs, il porte le keffieh comme un Arabe et il a son AK-47 à la main. Sans qu’il s’en aperçoive elle le prend en photo : sa silhouette de guerrier qui se détache sur le ciel blanc a quelque chose de tragique. (Shrapnels, p. 125)